Pour signaler le caractère essentiel d’un bien fourni par la nature ou par l’activité humaine, la langue française emploie l’expression « C’est sans prix ». En face, nous transportons des évidences contraires issues du poids pris par les rapports marchands dans la vie individuelle ou sociale : « Tout se paye », « Rien n’est gratuit », « C’est gratuit, donc ça ne vaut rien »…

Mesurons-nous l’importance et la réalité de ce qui échappe à l’empire marchand ?

La gratuité peut-elle constituer un horizon émancipateur ? A quelles conditions ? Qui décide de ce qui doit être gratuit ? De la gratuité à la démocratisation, quel processus ?

Street-art

Art urbain, art subversif, art éphémère, art gratuit pour celles et ceux qui s’attardent devant ces œuvres de rue.

Face à l’empire du marché…

Pierre Zarka l’évoque dans son article, le mot « gratuité » est parfois ambivalent, d’une ambivalence qui mérite d’être discutée, explicitée. Il est employé ici au sens de « non-marchand », de « libre d’accès » et répond à la maxime communiste : de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins.

Sont concernés les biens qu’au cours de son histoire, une société considère devoir à celles et ceux qui la composent, biens qui deviennent des « droits » : droit à la santé, à l’éducation, à la mobilité, etc. Paul Ariès considère qu’un débat démocratique doit trancher ce que la société décide de prendre en charge, Benoit Borrits parle d’une construction politique résultant d’un pacte entre individus.

Le « continent des gratuités » a plusieurs rives. Celle des biens qui sont non-marchands « par nature » : la lumière du soleil, l’amour filial, les plaisirs de la promenade… Celles qui résultent du don, de la mise à disposition non marchande de biens qui peuvent aussi avoir une forme marchande : logiciel libre, bénévolat… Bénédicte Goussault, et Patrick Le Tréhondat nous en parlent. Celle des biens qui sont socialement rendus libres d’accès mais qui ont un coût monétaire réglé de façon solidaire (impôts, assurances sociales). Jean-Marie Harribey et Françoise Nay explorent ce « continent », en explicitent l’étendue, les fonctionnements, les perspectives. Makan Rafatdjou propose d’en créer un nouveau, celui du logement. Gratuité rime-t-elle automatiquement avec démocratisation ? Martine Levy s’interroge à propos de l’accès aux musées.

La désaliénation progressive de l’activité humaine – temps vendu, temps libre – est une frontière stratégique pour l’empire du marché, Patrick Vassallo l’abordera dans sa contribution. Quant à elle, Josianne Zarka nous invite à prendre la mesure de ce que le travail domestique gratuit représente.

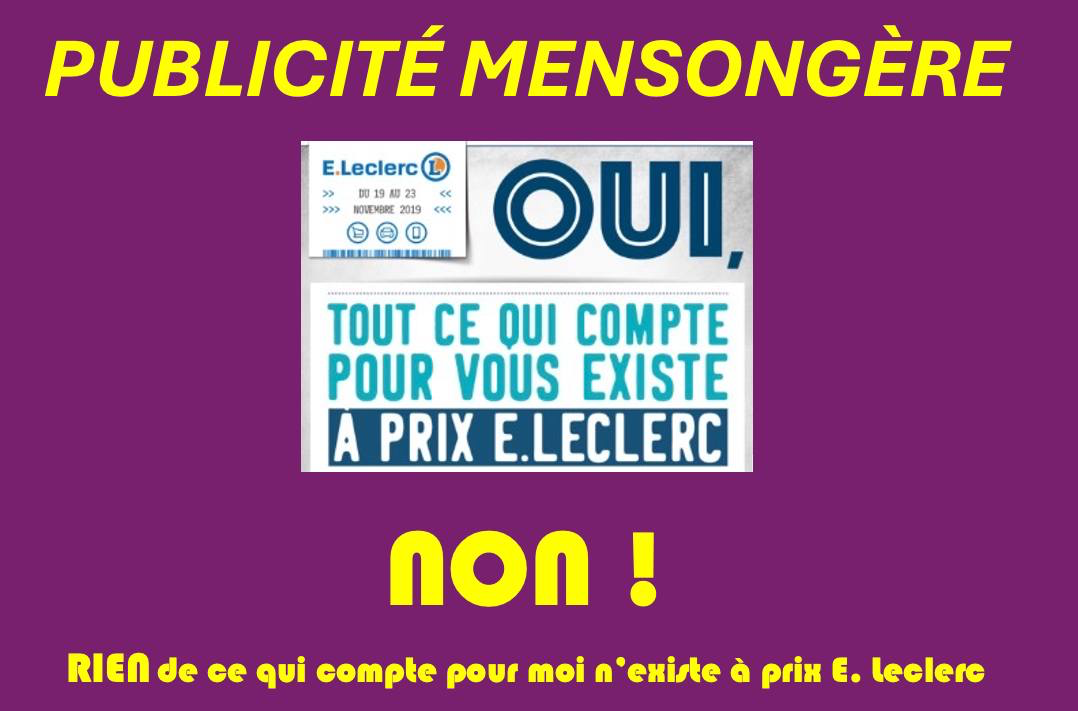

L’empire du marché est conquérant et pour assurer la pérennité de ses conquêtes, il installe ses « évidences » dans notre imaginaire, utilisant pour ça des moyens considérables : industrie publicitaire, appropriation capitaliste des moyens d’information et de communication, propriété capitalistique des « réseaux »… Jean-Louis Sagot-Duvauroux met en évidence les avancées des « évidences » marchandes dans le champ des représentations.

Toutes les civilisations humaines ne sanctuarisent pas la propriété privée « à la romaine », droit d’user, d’abuser et de tirer profit de ce qui nous appartient. Certaines définissent la possession d’un bien comme une propriété d’usage, une responsabilité propre sur le bon usage d’un bien. Un petit encart de JLSD pour illustrer ce propos.

Bref, de quoi alimenter notre horizon d’émancipation.

Bonne lecture

La rédaction

A lire également

Gratuité et émancipation

Démocratie : le pouvoir du peuple ?

Changeons le travail