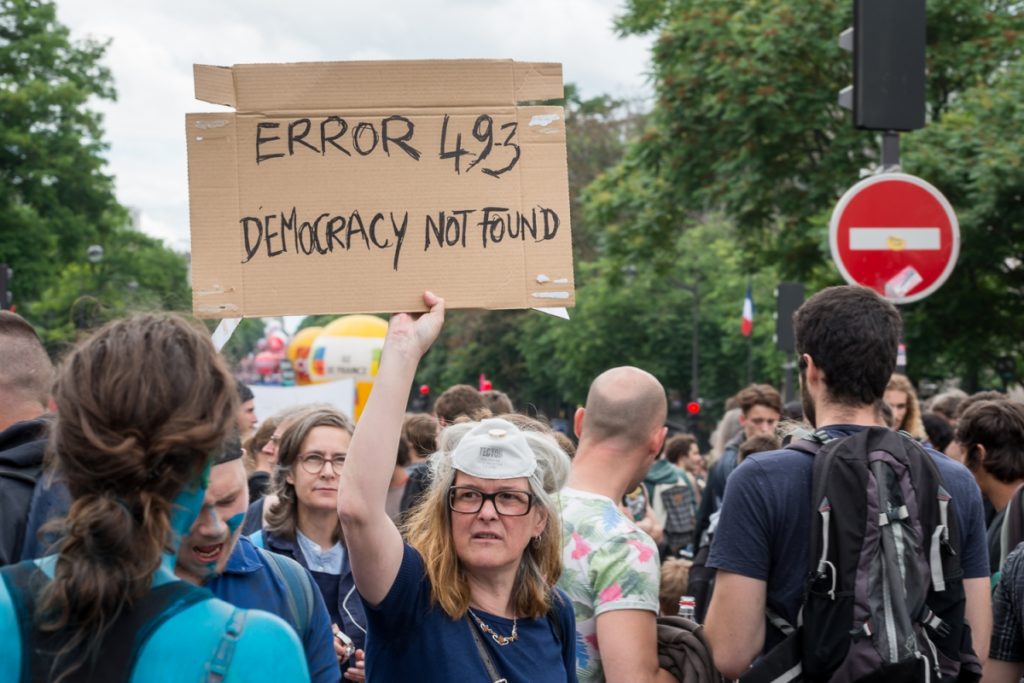

Entre piètres résultats électoraux et affaiblissement de sa « pensée », la social-démocratie semble aujourd’hui dans une impasse. Depuis 1981 en France, chaque arrivée d’un gouvernement social-démocrate s’est soldée par un échec et un retour au pouvoir de forces de plus en plus réactionnaires, et une avancée des idées les plus extrémistes. On observe la même tendance en Europe. Ne pas franchir le rubicond se paye cash. Pour prendre les bonnes bifurcations, il faut être lucide sur les expériences passées. Cerises tente de faire le point en sollicitant comme à son habitude, des points de vue divers. Les photos du dossier sont celles de la photothèque du mouvement social http://www.phototheque.org/

Impasse économique, sociale, politique et culturelle ?

En France comme dans bien d’autres pays, la social-démocratie semble aujourd’hui dans une impasse, entre piètres résultats électoraux et affaiblissement de sa « pensée ». Nous vous proposons de nous interroger sur ce que l’on peut désormais attendre de la social-démocratie. Son glissement vers le social-libéralisme ne renforce-t-il pas aussi les exigences démocratiques ?

Historiquement c’est la période où la reproduction du capital était liée au travail, particulièrement industriel, période où « le compromis fordien » permettait de déboucher sur de la consommation, de la santé nécessaire, de la prolongation de la scolarité. Il donnait son sens à la Social-démocratie. Pendant plus de 30 ans, les partis sociaux-démocrates ont eu le vent en poupe notamment en Europe du Nord où ils parvenaient à concilier des concessions sociales et des processus de concentrations capitalistes. L’évolution des connaissances, le renouvellement accéléré du matériel, le besoin d’une main d’œuvre de plus en plus qualifiée et au niveau culturel plus élevé ont des conséquences sur la reproduction du capital que Marx désigne sous le vocable de « baisse tendancielle du taux de profit ». A cela s’ajoute un besoin croissant de recourir à l’esprit d’initiative de la part des salariés aiguisant les contradictions du capitalisme. De nouvelles aspirations à maîtriser son sort, à faire société sur de nouvelles bases se développent. Cela implique la disparition du compromis social de type fordien et appelle à redéfinir la société. Dès le début des années 60 les forces du capital entament une réorganisation politique et économique. Dès lors, l’espace économique, social et culturel qui correspondait à la social-démocratie tend à disparaître. Au milieu des années 80 un manifeste signé notamment par Hollande, Blair et Schroeder annonçait le passage au « social-libéralisme » (sic). De ce point de vue, elle a bénéficié de l’étatisme, d’une vision du mouvement populaire subordonnée aux organisations qui voulaient le représenter, du productivisme et de la cécité à l’égard de ce qui se transformait dans les aspirations populaires. Ainsi de manière dominante, toute approche politique de la transformation de la société passait par « l’Union des forces de gauche » institutionnelles occultant les nouveaux enjeux et impératifs politiques. Durant des décennies on a pu reprocher à la social-démocratie au pouvoir ce qu’elle ne faisait pas. Le quinquennat d’Hollande a été celui où on a pu lui reprocher ce qu’elle faisait. Depuis, le secrétaire du PS (Olivier Faure) a déclaré qu’il fallait « savoir rompre avec l’héritage de Mitterrand ». Hidalgo après avoir versé dans « l’anti-islamo-gauchisme » a déclaré que « désormais la politique devait se faire au centre ». Si l’on se souvient que Macron a été ministre de Hollande, plusieurs facteurs semblent indiquer que la frontière qui faisait que « la gauche » et la droite ce n’était pas la même chose a déjà disparu. La financiarisation de toutes les activités, la mondialisation et l’émergence de l’immatériel ont asséché les bases économiques, culturelles et politiques de la social-démocratie. La question écologique et la question de l’eau lui ont largement échappé. La multiculturalité des peuples l’a engoncé dans des positions contradictoires ou dans des imprécations « laïcardes » alors même qu’elle a peu à peu affaibli ses liens au féminisme et aux milieux culturels et aux savoir-faire populaires.

En fait, les questions posées par l’évolution des forces productives ne se limitent pas à la seule répartition des richesses. Se posent aussi les questions de l’organisation économique, sociale, politique et culturelle du monde en termes de rupture avec celui dont nous sommes issus.

L’équipe de rédaction

Plus de grain à moudre.

L’impasse dans laquelle se trouve la social-démocratie ne me semble pas seulement liée à un affaiblissement de sa pensée, mais aussi à sa sous-estimation du processus de concentration du capitalisme mondialisé.

La social-démocratie a beaucoup utilisé Keynes pour justifier ses politiques de compromis social. Or Keynes n’a jamais remis en cause le capitalisme, il a conceptualisé un mode de régulation de l’économie par l’investissement public et un peu de redistribution. En cela il s’opposait aux monétaristes qui préconisaient une régulation par la « maîtrise » de la monnaie.

Au fil de l’évolution du capitalisme, il semble que le monétarisme l’ait emporté. D’une part, les politiques monétaires ont permis de maîtriser l’inflation (c’était déjà l’obsession de Bérégovoy) mais ont généré le gonflement des bulles financières avec comme conséquence l’explosion de la richesse financière de plus en plus déconnectée de la richesse réelle (+39% pour la bourse pendant la crise sanitaire marquée par une forte baisse de l’activité).

D’autre part, on constate une baisse constante de l’investissement public, notamment de celui des collectivités territoriales (près de 70% de l’investissement public) dont les ressources sont rognées par les politiques austéritaires.

Dans le même temps, la concentration économique se mondialise (l’après De Gaulle). La puissance des groupes financiers et les traités internationaux réduisent considérablement les possibilités d’intervention des états qui, naguère interventionnistes, se transforment en pompiers du capitalisme chargés d’éteindre le feu de ses crises devenant systémiques.

L’action des états vise surtout à prendre en charge leurs conséquences sociales et environnementales, le capital dévalorisé, et à distribuer des aides financières sans contrepartie. L’état a aussi tendance à financer les gros investissements en en cédant l’exploitation, au privé. C’est l’exemple de la SNCF qui garde la charge des infrastructures et les dettes, en ouvrant l’exploitation des lignes à la concurrence. C’est le principe des PPP (partenariats publique/privé) : l’état et les collectivités territoriales financent les investissements et en laisse l’exploitation, la partie rentable, au capital privé. L’argent des contribuables permet de valoriser le capital privé et donc de limiter la baisse tendancielle du taux de profit évoquée par Marx.

Ainsi la fuite en avant du capitalisme s’accélère… jusqu’où ?

Obligé de jouer les pompiers et de contribuer à la valorisation du capital privé pour éviter le pire, les états et les collectivités territoriales n’ont plus les moyens de répondre aux besoins sociaux, aux urgences climatiques etc.

Et il ne faut pas compter sur l’avènement d’un capitalisme éthique. En témoigne la mésaventure d’Emmanuel Faber, PDG de Danone, licencié parce qu’il prétendait faire de Danone une entreprise socialement responsable. C’était juste de l’affichage mais pour Bluebell Capital le seul fait d’en évoquer l’idée est insupportable, cela pourrait remettre en cause la fameuse confiance, ingrédient essentiel de la mécanique spéculative : l’actionnaire ne peut lâcher la moindre miette de profit, et pour les gestionnaires de fonds, juste d’en parler pourrait le faire fuir vers la concurrence.

On voit bien qu’au stade actuel de l’évolution du système, il y a de moins en moins de grain à moudre pour la social-démocratie, pas davantage pour le social-libéralisme, pour le compromis social…

Pour Marx : « le capitalisme contient en lui-même les germes de sa propre destruction ». Et aussi celle de la social-démocratie semble-t-il…

La social-démocratie, c’est LA Gauche ?

Sur quelles réalités cette image s’est-elle construite ? Du XIXème siècle à la fin du XXème, la reproduction du capital était liée au travail – particulièrement industriel. Ce dernier impliquait un élargissement de l’accès à la santé pour pouvoir bosser, à l’École pour lire les consignes mais aussi – c’était revendiqué comme tel – afin de normer les représentations mentales. Ce « compromis » entre le capital et le travail a permis des acquis réels et a dessiné l’espace politique de la social-démocratie.

Cela a nourri le sentiment que le capitalisme était aménageable. On a pu alors reprocher à la Social-Démocratie d’être une gauche qui n’allait pas jusqu’au bout mais c’était « déjà ça » et c’était un moyen de faire l’économie de la Révolution. Ce faisant, elle élargissait les marges politiques du capital : en 1914 elle choisit la guerre et dans l’Allemagne de 1919, Noske, membre de la direction du SPD, réprime dans le sang les spartakistes.

Ainsi l’espace occupé par la social-démocratie était à l’image des marges de manœuvre du capital. D’autant que pour les communistes, l’avenir se résumait à une « répartition équitable des fruits du travail », le socialisme devait découler de l’État et du productivisme, accroissant ainsi le flou des signes distinctifs de chacune des deux forces.

Mais les temps changent et avec eux, les enjeux. La part de l’intellect dans le travail se substitue de plus en plus à la force musculaire. Il faut compter avec des salariés plus qualifiés et plus autonomes avec un plus grand esprit d’initiative et compter aussi avec un renouvellement accéléré du matériel. Cela accroît de manière indépassable les contradictions du capitalisme tant du fait du poids des investissements que de l’exigence de démocratie. Aussi le « compromis » n’est plus de mise et le système fuit le travail au profit de la financiarisation.

Dès lors, l’espace réformiste occupé par la social-démocratie tend à disparaître. Les stratégies de luttes qui lui étaient liées sont, elles aussi, devenues inopérantes. Il est devenu illusoire de se limiter à défendre les acquis, de réclamer à un État ce que le système ne peut plus concéder au risque de se mettre en cause.

Dès les années 80 un manifeste signé notamment par Hollande, Blair et Schroeder annonçait le passage au « social-libéralisme » (sic). Durant des décennies on a pu reprocher à la social-démocratie ce qu’elle ne faisait pas. Le quinquennat d’Hollande a été celui où on a pu lui reprocher ce qu’elle faisait. Depuis le secrétaire du PS a déclaré qu’il fallait « rompre avec l’héritage de Mitterrand » ; Hidalgo après avoir versé dans l’anti-islamo-gauchisme a déclaré que « désormais la politique devait se faire au centre ». Si l’on rapproche cela du fait que Macron a été ministre de Hollande, tout explique le flou qu’entretient la social-démocratie en cette période pré-présidentielle (on n’en est même plus à des promesses qui ne seraient pas tenues) il est temps de mesurer qu’entre la politique du capital qui ne peut que s’aggraver et les réponses aux besoins de la société, il n’y a plus de place pour du « presque ».

Lutte des classes et réformisme ont un destin lié

Deux promesses sont contenues dans le mot « social-démocratie » : celle de la centralité de la question sociale, celle d’une démocratie vivante. Sont-elles compatibles avec l’acceptation de « l’économie de marché », de la « concurrence libre et non faussée » à quoi se sont ralliées la plupart des social-démocraties du monde ? Les faits répondent. Les années 80 ont été marquées par trois processus concomitants : l’effondrement du bloc soviétique, le passage à un capitalisme néo-libéral mondialisé, l’intégration européenne à marche forcée. C’est dans ce contexte, que la social-démocratie et le parti socialiste français font le choix de reconnaître la primauté du marché, et d’abandonner toute velléité de s’en émanciper. La fin de la lutte des classes, voilà ce qu’ambitionne le PS français des années 1980. Cela lui permet, certes, d’accéder au pouvoir, singulièrement en France, mais pas d’aboutir à un capitalisme « light », comme elle l’imaginait. C’est plutôt le capitalisme qui l’a avalé.

Sur les 40 ans passés depuis la première élection de François Mitterrand à la Présidence de la République, 20 années auront vu le parti socialiste au pouvoir. Il devait « changer la vie ». Elle a effectivement changé, mais pas dans le sens affirmé ! La vie est plus dure pour les catégories populaires et travailleuses, les profits explosent, la richesse se concentre toujours plus. Les services publics, les protections sociales, le code du travail sont soit affaiblis soit démantelés. Au total, si les renoncements sont légion, les avancées sont invisibles. Ni le social, ni la démocratie n’ont tiré leur épingle du jeu. Résultat ? Le néo-libéralisme n’a fait qu’une bouchée de la social-démocratie, laissant la gauche décomposée, exsangue, mettant à mal l’idée même d’émancipation.

Pour autant, les dés sont loin d’être jetés. Une certaine vision de la prise du pouvoir politique est en échec, reste à explorer celle qui allie contestation du pouvoir économique et financier en même temps qu’interventions démocratiques, populaires et de masse à tous les niveaux notamment dans les entreprises et les groupes. C’est là qu’il faut ouvrir de nouvelles perspectives alternatives qui répondent véritablement aux aspirations actuelles, et aux formes d’organisation qu’elles appellent. Il faut viser des prises démocratiques du pouvoir partout, pas seulement au plan politique. La démocratie en actes, impliquant le plus grand nombre, et respectant toutes les diversités de vécus, d’approches, est à la fois l’objectif et le moyen pour mettre à bas le système capitaliste et financier.

Mais si nous parvenons à créer ce processus, soyons sûrs que celui-ci ne restera pas sans réactions et, parmi celles-ci, il y aura la recherche d’un bouclier, d’un moyen terme, d’une coalition de forces susceptibles de désarmer les luttes et de les diviser. Ce dernier s’appellera-t-il réformisme, social-démocratie, ou autrement ? Peu importe, son existence sera le corollaire d’une lutte des classes vivante, fort loin d’une fin de partie !

Fin de la période sociale-démocrate : une fin porteuse d’espoir ?

En 2007, François Hollande pouvait déclarer […] le syndicat que nous devons combattre, c’est SUD […]. Si le syndicalisme de l’Union syndicale Solidaires le dérangeait, c’est certainement parce qu’il ne fait pas de concession au « social-libéralisme » et à l’accompagnement (la servitude ?) qu’a cherchée à construire la social-démocratie avec les travailleuses et les travailleurs et leurs syndicats pour entrer dans la cogestion « à l’allemande », qui serait un modèle de non-conflictualité. Quelques années après, le quinquennat Hollande, qui a servi de tremplin à celui de Macron, a montré en s’attaquant frontalement au droit du travail et à nos libertés individuelles et publiques que l’idée de la social-démocratie comme système de gestion politique d’accompagnement du capitalisme n’est plus. Cela brouille certainement les repères d’un grand nombre de salarié.es qui ont connu et parfois cru dans la capacité supposée d’amélioration de la vie quotidienne par des politiques menées par des sociaux-démocrates. Il y a de fait une sorte de vide.

Le syndicalisme de lutte et de transformation sociale, de masse et de classe, doit continuer de réfléchir stratégiquement cette situation. D’une part parce qu’on ne peut pas agir correctement si on se trompe sur les objectifs du pouvoir politique, imbriqué avec le pouvoir économique. D’autre part pour en tirer avantage et proposer un projet qui réponde aux enjeux de la période et qui permette de convaincre les travailleuses et travailleurs de sa nécessité et de son réalisme.

Nous pensons à Solidaires que le syndicalisme doit être capable d’articuler lutte contre l’exploitation, contre les oppressions, contre les discriminations et d’interroger la finalité sociale et écologique du travail. Et nous considérons que notre condition de productrice et de producteur ne s’arrête pas au lieu même de la production. Donc oui, le syndicalisme a son mot à dire sur les « grands courants politiques » et leurs apories.

Nous voulons construire un projet qui ne soit pas que défensif face aux licenciements et fermetures d’entreprises ou de services publics. La question de la nécessaire reconversion écologique de nos sociétés est centrale. Elle ne peut ni ne doit se faire sans les salarié.es, au risque de reproposer un projet dont la démocratie réelle serait absente. L’urgence à agir sur le front écologique rejoint l’urgence à trouver un autre modèle productif que celui du capitalisme. Ainsi la question de la reconversion sociale doit être réfléchie de façon imbriquée avec celle de la reconversion écologique : il ne s’agit pas juste d’avoir de « meilleures normes de productions environnementales » mais de voir comment nous sommes capables de questionner et de remettre en question l’existant. La « reconversion » doit s’accompagner de droits sociaux à définir, de la place des travailleuses et des travailleurs dans les décisions (coopératives, socialisation, autogestion). Dans ce sens, la fin de la période sociale-démocrate peut être porteuse d’espoir. A nous de le traduire concrètement.

Social-démocratie et crise systémique

La social-démocratie est le mode le plus élaboré de la régulation du système capitaliste. Elle est apparue après la grande crise de 1929 qui a révélé la vanité des pensées libérales, à savoir que le marché était la main invisible qui réglait le système économique tout entier. La régulation se fait par une forte intervention de l’État dans tous les domaines : économique par la maîtrise de la monnaie et le rôle du budget, sociale par la création d’un système de santé accessible à tous, par la mise en place d’un système élaboré de protection des salariés : code du travail, organismes paritaires pour gérer l’assurance chômage, généralisation des conventions collectives. Mais c’est surtout par le rôle déterminant des services publics de l’enseignement et de la santé que s’effectue la protection des catégories sociales les plus pressurées par le mode de production capitaliste. Ainsi naissent à travers l’ensemble des pays développés des politiques qui tentent de fortement corriger les dégâts commis par I ‘économie de marché, génératrice d’inégalités insupportables tant sur le plan social que culturel.

Il y a bien sûr des différences notables entre pays ayant choisi une voie sociale-démocrate en fonction de l’amplitude donnée aux instruments de la régulation et la plupart des pays occidentaux connaîtront des mouvements d’avancées – reculs liés aux majorités politiques libérales ou sociale-démocrates. Dans les années 1980, la social-démocratie recule partout à travers le monde.

Triomphent les thèses néolibérales prônées par M. Thatcher : « There is no alternative » et par R. Reagan. C’est une victoire idéologique totale des thèses qui replacent le marché comme régulateur suprême et tiennent les politiques publiques comme néfastes à la bonne marche du système. D’où une déferlante idéologique sans précédent qui emporte toute la pensée réformatrice. L’exemple de la France, qui espère appliquer en 1981 des politiques publiques fortement interventionnistes : planification, nationalisations, nouveaux droits des travailleurs, augmentations sans précédent des minima sociaux et qui doit capituler en 1983 devant les néo-libéraux allemands, sonne le glas de toute capacité de réformes structurelles du système. Toute la construction européenne se fera désormais sur des bases idéologiques dictées par les conservateurs. Les pays du Sud de l’Europe, incapables de s’unir contre cette contre-révolution vont devoir tour à tour abdiquer. La réussite la plus remarquable de ces thèses c’est qu’elles vont peu à peu pénétrer les partis politiques supposés être sociaux-démocrates : l‘exemple français est à ce titre là encore démonstratif. Le parti d’Épinay, crée en 1973 sous le projet de « rupture avec le capitalisme » va peu à peu se transformer en parti social-libéral, puis libéral, avec comme principaux acteurs de cette funeste évolution : D. Strauss Khan, M. Valls, P. Moscovici entre autres. Dénationalisations, austérité budgétaire, abandon des services publics, politique de l’offre, libéralisation de tous les marchés, fiscalité favorable aux classes privilégiées : c’est là tout le dogme néo-libéral, qui, appliqué par la Gauche va détourner les couches populaires des partis de transformation. Le capitalisme de national devenu international, rend la possibilité de régulation bien plus difficile sauf à constituer des politiques publiques de dimension aussi larges que le règne de forces économiques multinationales. Or aucun continent n’en a été capable, surtout pas l’Union Européenne, propagandiste zélé du marché libre et sans concurrence faussée. Nous vivons donc dans un monde voué au dogme de la croissance infinie, génératrice de profits immenses pour quelques privilégiés au détriment d’une exploitation forcenée des hommes et de la planète.

Politiques libérales ou sociales-démocrates, elles s’inscrivent dans un modèle de développement productiviste condamné à disparaître

Marx parlait déjà de contradictions structurelles du système capitaliste qui en précipiteraient la fin, il les voyait sociales. Le système est arrivé à les enrayer au prix d’un conditionnement culturel et idéologique savamment conçu pour aliéner les travailleurs par un modèle de vie basé sur l’hyperconsommation et le désir de possession d’objets ou de marchandises, parfois totalement inutiles. L’Avoir a remplacé l’Être. Mais ce que Marx ne pouvait prévoir au début de la révolution productiviste c’est que ce modèle de développement se heurterait à une réalité pourtant évidente : on ne peut pas fonctionner à long terme dans une production sans limites dans un monde fini. Pour assurer le niveau de vie moyen d’un américain à tous les habitants de la planète il faudrait 5 planètes Terre or il n’y a pas 5 planètes Terre. Dès lors ce n’est pas le modèle capitaliste qu’il faut changer mais tout le système de développement de la planète. On a trouvé des vaccins pour enrayer la pandémie actuelle, acte 1 de la crise systémique, on ne trouvera pas de vaccins contre le réchauffement climatique, la raréfaction de l’eau, la disparition des espèces, l’émission massives des gaz à effet de serre, l’appauvrissement des sols, l’élévation du niveau des océans, une pollution étouffante et mortifère. Dès lors peu importe : politiques libérales ou sociales-démocrates, elles s’inscrivent dans un modèle de développement productiviste condamné à disparaître. Et c’est bien là l’erreur historique de la Gauche française : elle est incapable de penser un autre mode de développement que l’actuel, et la pauvreté des analyses rend perplexe comme la lucidité des responsables politiques inaptes à changer de logiciel. « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Cette phrase de René Char devrait être méditée. Inventer un nouveau modèle sera long et difficile. Nous y sommes pourtant condamnés dans une véritable course contre la montre. J’ai essayé dans mon livre « économie sociale et solidaire : un espoir pour un nouveau modèle de développement » de jeter quelques pistes de réflexions-actions. Il est grand temps que nous allions plus loin, quelles que soient les ricanements, les conforts d’une pensée anesthésiée et d’un manque de courage, caractéristique première désormais des responsables politiques.

Notre imaginaire n’entre pas dans leurs cases

Je répondrais qu’elle ne l’est pas encore tout à fait mais que le capitalisme avec son lot de procédures, de dispositifs, de méthodes, de techniques, de projets de territoire, de schémas de développement, de documents de planification… est encore bien vivant… Bref la réalité doit entrer dans les cases des technocrates qui ne permettent déjà plus de dire le monde tel qu’il est !

S’il s’agit de dire que le capitalisme est réformable

Je répondrais non : penser pouvoir obtenir des avancées par des réformes et subvertir le système dans le cadre de la 5éme république est vain. L’avidité des possédant·es est sans limites quelles qu’en soient les conséquences pour les autres Humains.

Notre monde aura-t-il un avenir ?

La démocratie telle qu’on la pratique aujourd’hui ne nous permet pas de construire des organisations humaines capables de résoudre le réchauffement climatique, l’effondrement des espèces, les crises migratoires, économiques… La capacité des citoyen·nes à se saisir collectivement de ces questions pour qu’ils et elles puissent débattre, inventer ensemble le monde dans lequel ils et elles veulent vivre est totalement évitée, considérée comme menaçante !

Comme ailleurs en France, dans ma commune bretonne,

nous faisons ce constat. Les quelques illuminé·es que nous sommes d’horizons divers et qui essayons de dire stop, pensons et agissons alternatifs, assistons au grand théâtre du conseil municipal. Le monde brûle, fond et nos élu·es discutent de procédures, de gestion. Nous disons, nos falaises s’écroulent, ils nous répondent il faut attirer les touristes, être attractifs ! Nous disons préservons nos terres agricoles, ils nous répondent l’avenir ce sont les rocades, et les zones commerciales. La mise en concurrence des territoires est la règle puisqu’il nous faut être attractifs ! Nous demandons comment arrêter la prolifération des algues vertes, résultat du modèle agricole breton, comment faire face à d’autres pandémies et au besoin de nourrir la population, comment trouver une alternative à la voiture tout de suite et pas dans 50 ans etc… Nous ne sommes pas entendu·es. Nous serions déconnecté·es. Nous manquerions de réalisme. Oui. Nous refusons même de continuer à penser le monde dans le cadre qu’ils nous imposent. Nous pensons même que leur cadre ne leur permet plus de faire de la politique ! « L’utopie a changé de camp, il est aujourd’hui utopiste de croire que tout peut continuer comme avant » (Pablo Servigne) mais ils ne le voient pas !

Mais nous, quel plaisir, quelle jouissance même

Le collectif conduit très vite à une maturité politique…

ressentons nous à nous saisir collectivement de la chose publique et à découvrir qu’ici et maintenant nous pouvons imaginer un autre avenir, des alternatives et ce dont nous sommes convaincu·es ; c’est que d’autres pourraient, pourronty trouver aussi le même plaisir. Reprendre le pouvoir d’agir ensemble de construire nos communs, pour un monde différent, où l’on sait que relance de la croissance et résolution de la crise climatique, solidarité ne sont pas conciliables… Nous sommes persuadé·es que toute action qui verra le jour même si elle n’a pas l’ampleur que nous lui voudrions, montre déjà un autre possible, le chemin… Bref, il n’y a pas de petites alternatives !

A quoi cela tient ?

La démocratie pour exister suppose la prise de la parole, la mise en débat, la réflexion collective et l’imaginaire… le collectif quand il est un espace de délibération est puissant et conduit très vite à une maturité politique… On le voit chaque jour : les gilets jaunes, les collectifs de lutte… on passe vite de premières revendications à des revendications politiques plus élaborées… Or l’institution méprise la réelle participation. Elle l’enferme sous le vocable intelligence collective dans des méthodes participatives, qui se limitent dans le meilleur des cas à du recueil de paroles sur de jolis post-it, qui doivent entrer dans des cases, mais sans jamais permettre la réelle mise en débat, y compris sur les méthodes utilisées…, donc ça ne produit rien sinon de l’illusion de démocratie ! et surtout aucune alternative !

Et pourtant des dynamiques citoyennes existent bel et bien et hors des lieux institués de la République. Quand les gens s’allient, s’associent, débattent et imaginent ensemble, elle est particulièrement vivace ! S’émanciper, c’est bien se doter d’outils collectivement pour sortir de la main de … !

« Faisons nos affaires nous-mêmes et si inhabiles que nous sommes, nous ne les ferons pas plus mal qu’on ne les fit en notre nom ! » Fruneau – militant de l’AIT en 1868

Radicalement démocrate et éco-socialiste

S’il s’agit ici de siffler la fin de partie d’une certaine gauche, c’est bien pour celle qui s’est “dé-social-démocratisée” selon l’expression limpide du sociologue Mateo Alaluf. Celle qui a bel et bien quitté le champ de la social-démocratie – par essence révolutionnaire par sa radicalité – en abandonnant la question sociale, en abandonnant le combat anticapitaliste alors même qu’il était renforcé, dès le début des années 70, par la prise de conscience de la prédation productiviste et extractiviste du capitalisme sur les écosystèmes et le Vivant en général. Une certaine gauche qui en a oublié, par son obsession à paraître bonne gestionnaire, d’observer, de travailler, d’intégrer les réflexions émergentes (cf.intersectionnalité), d’analyser les crises profondes et multiples qui caractérisent le cours du monde.

Assumer la volonté de s’attaquer aux structures actuelles du pouvoir – et donc de la propriété – dans les domaines économique et politique

Mais, à l’aune d’une récession économique majeure, il est alarmant de constater qu’aucun autre projet ne vienne véritablement combler le vide laissé. Or pouvons-nous nous passer d’un projet transformateur obtenu par une conquête démocratique? Non, et conquérir le pouvoir et le garder pour transformer à la fois l’État et l’ordre économique et financier implique un puissant soutien populaire. La tâche qui nous incombe est donc celle d’établir le projet qui incarne véritablement la rupture. Cette alternative, porteuse de progrès démocratiques et sociaux, ne peut être que radicalement anticapitaliste, écologiste, féministe, antiraciste.

Lutte des classes et mobilisations pour la justice climatique convergent vers un même projet éco-socialiste : abandon des énergies fossiles, programmation de l’arrêt des activités les plus destructrices, investissements massifs dans un tissu de petites et moyennes entreprises positionnées dans les secteurs clés de la transition écologique et de la protection-réparation de la nature, programme massif de renforcement et d’extension des services publics et des protections sociales (éducation, santé, retraites, garantie emploi…), programme massif de formation pour la reconversion dans les secteurs de la transition, soutien au développement des modèles coopératifs. Outre la création de nombreux emplois, ces politiques sont des leviers de réduction des inégalités sociales, raciales et environnementales. Ceci nécessite d’assumer la volonté de s’attaquer aux structures actuelles du pouvoir – et donc de la propriété – dans les domaines économique et politique et de transformer radicalement les relations sociales et écologiques de production. Assumer également, en matière de redistribution des richesses, une ambition aussi claire que les coupes dans le budget militaire assumé par le Parti Vert américain, initiateur du Green New Deal.

De la même manière, nous ne pouvons consentir à ce que la question démocratique soit à ce point reléguée dans les marges de notre combat politique. En termes de travail de terrain, de mobilisations citoyennes, d’éducation populaire, mais également, et c’est je crois fondamental, en nous saisissant de la question institutionnelle. Le fait est qu’alors que la gauche social-libérale se vautrait sans sourciller dans la verticalité de l’exercice du pouvoir conçu par la Vème, une autre gauche exigeait quant à elle du peuple qu’il confie les yeux fermés à un homme les rênes du processus de constituante. Après un an de crise sanitaire, de concentration extrême du pouvoir, de répression de la presse et des mouvements contestataires, d’un Parlement transformé en chambre d’enregistrement, notre démocratie et ses piliers sont plus fragiles que jamais. Nous ne pouvons faire l’impasse sur une réforme profonde de nos institutions, qui ne sont aujourd’hui vouées qu’à la préservation de l’ordre économique et politique, sur un programme d’extension et de protection de nos libertés et droits fondamentaux, sur la remise en cause des monopoles industriels qui détiennent les médias, sur le changement du mode de scrutin présidentiel qui mène à une impasse et cause notre ruine.

Nous ne pourrons prétendre à ce projet si nous continuons d’être à la traîne des mouvements sociaux et de laisser la droite nous imposer les termes du débat politique… Retrouvons l’essence radicale de la social-démocratie et engageons le rapport de force !

L’écologie populaire et sociale comme alternative à l’impasse de la social-démocratie

La social-démocratie au pouvoir en ce 21ème siècle a objectivement méprisé les idéaux égalitaires, de liberté et de fraternité en faisant sienne le capitalisme vert et les lois liberticides. Plus fondamentalement, la social-démocratie s’avère incapable de répondre à deux crises consubstantielles de notre temps : la crise écologique et la crise démocratique.

La “social-démocratie verte”, en refusant de s’affronter au capitalisme, ne peut répondre à la crise écologique, qui nécessite justement une remise en cause des bases mêmes du capitalisme intrinsèquement productiviste. Elle prétend faire de l’écologie avec ceux-là même qui sont la cause de la destruction des écosystèmes (capitalisme vert, greenwashing…). Systématiquement, les contradictions apparaissent. En économie capitaliste, la combinaison des facteurs ressources naturelles, moyens de production et force de travail humaine a pour objectif l’augmentation des profits. En ce sens, une firme ne se demande pas a priori comment améliorer le travail ou ménager les équilibres naturels mais comment accroître ses profits. Cependant, arrivé à un certain point, Gorz montre comment, dans la situation d’une pollution telle, une firme peut avoir intérêt, pour simplement continuer à fonctionner, à investir dans la dépollution. Pour compenser l’intégration de cette contrainte écologique, la firme va chercher à augmenter ses prix de vente pour limiter la baisse du taux de profit. Résultat : la prise en compte des exigences écologiques engendre une hausse des prix plus rapide que celle des salaires. Le coût de la dépollution est alors prélevé sur les ressources des personnes, ce qui augmente la tendance à la crise ou à la récession. « Que voulons-nous ? Un capitalisme qui s’accommode des contraintes écologiques ou une révolution économique, sociale et culturelle qui abolit les contraintes du capitalisme et, par là même, instaure un nouveau rapport des hommes à la collectivité, à leur environnement et à la nature ? ».

Là où l’analyse de Marx en terme d’utilisation des ressources naturelles est plus proche de l’idée de « destruction créatrice » de Ilya Prigogine que de celle d’une dégradation de l’univers inéluctable façon Nicholas Georgescu-Roegen, plusieurs auteurs, dont James O’Connor ou Tim Stroshane vont tenter de développer cette seconde contradiction du capitalisme et vont souligner, comme André Gorz, le lien entre baisse du taux de profit et crise écologique. Tous posent ainsi qu’une écologie critique ne peut exister sans une « mise en question de la logique destructrice induite par l’accumulation illimitée du capital », comme l’écrit Michael Löwy.

La social-démocratie, engoncée dans la technocratie, s’avère tout aussi incapable de répondre aux revendications démocratiques nouvelles, sans lesquelles aucun changement de système n’est possible. Une volonté politique doit rapprocher les centres de décisions, qui s’éloignent toujours plus, des citoyen.ne.s concerné.e.s. Aucune avancée démocratique réelle ne peut se faire sans remise en cause de la technocratie, notamment européenne, ce que la social-démocratie refuse systématiquement de faire, tout comme elle méprise les légitimes revendications démocratiques des Gilets jaunes, des ZAD, des quartiers populaires, dans un mépris de classe significatif. C’est pourtant l’idée d’auto-transformation de la société (Castoriadis) qui est ici aussi essentielle.

Face à cette incapacité de la social-démocratie à prendre en compte les racines des crises écologique et démocratique, il s’agit de porter une écologie populaire et sociale assumant la rupture avec le capitalisme et la technocratie.

Ce n’est pas en remplaçant la social-démocratie par sa version verte qu’il sera possible de proposer un modèle de société écologique et sociale, anti-productiviste donc anticapitaliste. Croire en cette chimère conduit à reproduire les erreurs passées et prépare de nouvelles déceptions. Or, nous n’avons plus le temps pour de telles erreurs. Les inégalités sont extrêmes, la planète à bout de souffle. La pandémie de Covid 19 en est une parfaite et terrible illustration. Nous devons mettre en place urgemment une écologie sociale et populaire qui œuvre pour les biens communs, un nouveau rapport au vivant, une reprise en main démocratique par les citoyen.ne.s. eux-mêmes… loin des technocrates et des capitalistes. Ils existent, ils ne sont pas abstraits, ils sont directement responsables de ce qui arrive. Il s’agit de les identifier comme adversaires, pas de les amadouer. Il y a leur écologie, en face il y a la nôtre. C’est une lutte. Il s’agit de l’assumer en la nommant et en la menant. Dans les pas de Walter Benjamin, considérons que la Révolution est le frein d’urgence.

La Social-démocratie plurielle

Écrire à propos de l’avenir de la social-démocratie ; quelle drôle d’idée quand on se réfère au syndicalisme révolutionnaire, au communisme libertaire. Il ne s’agit pas de retomber dans le débat, l’opposition, la polémique « réforme ou révolution ». Le syndicalisme révolutionnaire construit l’émancipation aussi à travers des réformes, le communisme libertaire risque fort de ne pas naître d’un Grand soir révolutionnaire. C’est l’alliance des combats collectifs d’hier et aujourd’hui, de conquêtes sociales et politiques dans le cadre du système actuel, d’expériences alternatives aussi, d’une part, et de la mise en œuvre d’une volonté de rupture avec le capitalisme, de perspectives en ce sens d’autre part, qui est révolutionnaire.

Plus que « réforme ou révolution », le débat est peut-être « la révolution, comment ? ». Ce qu’aujourd’hui on appelle couramment la social-démocratie ne se prétend plus révolutionnaire depuis longtemps ; « Celui qui n’accepte pas la rupture avec l’ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, ne peut être adhérent au Parti socialiste. » C’est en juin 1971 que Mitterrand racontait ça pour gagner son congrès. Il y a un demi-siècle et, déjà à cette époque, qui le croyait ?

Mais, historiquement, la social-démocratie n’est pas seulement « le modèle scandinave ». Il y a en son sein, un courant, que l’on peut qualifier de plus radical. Il est aussi percuté par l’absence de perspectives. La social-démocratie repose sur l’illusion de la démocratie formelle sous la forme républicaine, la croyance en un État neutre, au-dessus des classes, et donc retournable en faveur des intérêts des exploités-es. Il y a un double leurre : la promesse de diriger l’État capitaliste contre les intérêts capitalistes ; et la perspective d’une transformation progressive de la société, pacifique et légale, réformiste, par lois et décrets, du capitalisme au socialisme. Il s’en suit une stratégie politique inscrite dans les institutions du capitalisme et respectueuse de celles-ci. C’est aussi ce qui conduit à réserver, non pas la politique mais le jeu politique à une minorité. Mais les exclus.es du jeu font aussi la politique : syndicats, mouvement sociaux, alternatifs, communalistes, féministes, antiracistes, Gilets jaunes, ZAD… Et ils se plantent lorsqu’ils réinventent … la social-démocratie : c’est le moment du fameux « qui nous représentera le mieux lors des élections ? »

Tout ça ne concerne pas que le Parti socialiste et ses semblables. Sur ce plan, en quoi la « gauche plurielle » est-elle différente ? De Die Linke à Refondazione en passant par le Front de gauche, Syriza ou Podemos, combien de machines à désillusions sans cesse renouvelées ? Une dernière chose : tous ces courants de la social-démocratie historique, en référence à Karl Marx, ont (au moins) un point commun, c’est leur incapacité à supporter, et à comprendre, l’autonomie des mouvements sociaux.

Une page d’histoire

La social-démocratie européenne s’est construite en 1889 dans le cadre de la 2ème internationale, appelée internationale socialiste. Elle a volé en éclat au moment de la 1ère guerre mondiale car une part non négligeable des partis socialistes a opté pour la guerre et « L’union sacrée ». Lénine a tiré les conséquences de la faillite de la social-démocratie. Avec le parti bolchévique il a créé la 3ème internationale. Dans chaque parti socialiste eurent lieu des congrès pour choisir ou non l’adhésion à l’I.C. Des lignes de fractures durables se sont opérées au sein des PS. Deux événements sont venus modifier le cours des choses : la crise économique de 1929 et les millions de chômeurs dans les pays industrialisés et la montée en puissance du fascisme en Allemagne et en Italie. L’I.C a accepté l’idée de Front Populaire (alliance des socialistes, des communistes des radicaux en France). Dans le même temps un économiste J.M Keynes a suggéré une autre politique économique qui a donné le « new deal » aux USA avec l’idée qu’il fallait rompre avec le libéralisme pur et dur considéré comme inopérant. Le rôle de l’État a été réaffirmé. On mettait en œuvre une politique économique fondée sur le partage des gains de productivité sans remettre en cause le capitalisme.

Acte 1 : Après la 2ème guerre mondiale cette logique économique a dominé pendant 3 décennies. Dès cette époque la question coloniale suinte à travers le mouvement ouvrier, la social-démocratie choisit globalement l’accompagnement de l’impérialisme et d’un colonialisme « propre ». Cette position a aussi l’avantage de ne pas obliger à un combat frontal contre le racisme et le colonialisme. Les partis communistes auront adopté une attitude plus ambiguë, qui trouvera dans les années 60 quelques contradictions majeures, face à la fois à la montée du tiers-monde comme force politique et à l’émergence de forces politiques radicalement à gauche, antiracistes affirmées anticolonialistes, en France autour du PSU, du CEDETIM, des maoïstes et de l’extrême-gauche. Dès 1959 le parti social-démocrate allemand fait le choix d’une rupture avec le marxisme. C’est le premier acte d’un revirement. Beaucoup de partis sociaux-démocrates ont aussi rompu définitivement avec le marxisme. Sans compter les partis du tiers monde affiliés à l’internationale socialiste qui se sont enlisés dans la corruption.

Pendant plus de 30 ans, les partis sociaux-démocrates ont eu le vent en poupe notamment en Europe du Nord où ils arrivaient à concilier politique sociale et « laisser-faire » concernant les multinationales. Les cercles dirigeants sociaux-démocrates ont composé avec les classes dirigeantes. Mais c’était sans compter sur la lutte idéologique que menaient les néolibéraux très bien décrite par Foucault puis Laval et Dardot.

Acte 2 : Coup d’État au Chili et élection (1979-1980) de Thatcher et Reagan qui marque une première victoire du néolibéralisme. Les partis socialistes ont emboîté le pas en pensant plus ou moins ouvertement que les politiques keynésiennes devaient être abandonnées. Est apparu la notion de social-libéralisme incarnée par Clinton aux USA et T. Blair en GB, reprise quelques années plus tard par le PS français. De cette période (début des années 90) on a vu le déclin progressif de la social-démocratie à mettre en parallèle avec le déclin un peu antérieur des PC. Une partie de l’électorat a boudé les urnes, une partie a trouvé refuge dans le vote pour le FN et une autre partie pour les Verts.

Ceux qui ont commencé à gagner la bataille ont été les néolibéraux car ils avaient vite compris les points faibles de la « Gauche » et ont mené habilement une campagne idéologique qui a porté ses fruits.

Ni le PC ni le PS n’ont été capables de faire preuve d’audace politique et de renouvellement. Ils ont continué à penser le monde comme si on pouvait revenir à « l’avant » en mettant une dose de keynésianisme dans une logique néolibérale dominante (Jospin 1997-2002).

D’où un déclin inéluctable de la social-démocratie et une montée en puissance des forces d’extrême-droite.

Une page de l’Histoire est définitivement tournée. Il faut que nous en prenions conscience.

De la social-démocratie à la gauche néolibérale

Que signifiait le terme de « social-démocratie » à l’origine ? L’enjeu était de combattre pour étendre la démocratie politique à la sphère sociale en arrachant des concessions susceptibles d’améliorer la condition de la classe ouvrière. Dès la fin du XIXe siècle, le premier des partis socialistes, le parti social-démocrate allemand, tendit à constituer un « contre-gouvernement » appuyé sur les syndicats à l’intérieur de l’Empire tout en attendant une révolution indéfiniment reportée. Mais lorsqu’elle éclata, la révolution eut ceci de singulier qu’elle fut une « révolution social-démocrate » écrasée par les sociaux-démocrates (Sébastian Haffner). Le rapport à l’État fut ici décisif : de « contre-gouvernement » prétendant représenter les intérêts des travailleurs, la social-démocratie au gouvernement devint le rempart de l’État contre les travailleurs. Que reste-t-il un siècle après de cet héritage contrasté chez les partis se désignant eux-mêmes comme « sociaux-démocrates »

L’abandon de toute référence au marxisme dans les années 60-70 ne suffit pas à rendre compte du déclin irréversible de la social-démocratie comme force historique. En fait, la trajectoire actuelle de la gauche socialiste ne s’éclaire qu’à partir du tournant néolibéral des années 1980. En France, la rigueur monétaire et budgétaire mis en place en 1983 sous l’impulsion de Delors consacra sa conversion politique au néolibéralisme. Dans les années 1990, les Clinton, Blair et Schröder incarnèrent une « gauche moderne » décomplexée qui avait abandonné toute ambition de redistribution sociale et de régulation des marchés. L’objectif était avant tout d’organiser le marché pour mieux favoriser la croissance, comme on le voit en relisant le Manifeste cosigné par Blair et Schröder en 1999 : « La troisième voie et le nouveau centre ». Ultime coup de grâce, la droite réactionnaire et nationaliste a réussi à imposer son propre terrain, celui de la guerre des valeurs, tant et si bien que la « nouvelle gauche » a délibérément joué la carte du « progressisme culturel » contre l’égalité sociale. Ce faisant elle a fini par perdre le peu d’autonomie politique qui lui restait.

Une nouvelle fois, comme au début, c’est le rapport à l’État qui s’avère décisif. Cependant, l’État s’était lui-même profondément transformé. Il n’était plus l’État parlementaire de Weimar, ni l’État social de l’après-guerre, mais un État qui s’était de lui-même soumis au droit privé. En décidant de soustraire l’orientation de la politique économique au champ du délibérable, l’État néolibéral tend en effet à supprimer l’espace de compromis et de négociation dont avait vécu la social-démocratie durant des décennies. Pour préserver sa place de prétendante au gouvernement de l’État, cette dernière a fini par renoncer à ce qui fut sa raison d’être historique. C’est ce « sens de l’État », intériorisé par ses dirigeants au gré des épreuves du terrible XXe siècle, et non une adaptation passive aux forces du marché, qui a précipité sa mort.

Dans une forme d’écho aux réflexions de Lucien Sève -et d’autres- Alain Badiou porte un regard « en biais » sur la social-démocratie, en posant entre socialisme et communisme une sorte de contrepoint que Cerises souhaite faire partager à ses lecteur.trice.s.

Le mot « socialisme » et sa relation au mot « communisme »

L’expérience historique prouve que la relation entre le mot « socialisme » et le mot « communisme » est d’une rare complexité. Elle se déplie depuis une quasi-identité jusqu’à une contradiction antagonique. Un examen historique permet en effet de repérer les étapes suivantes :

1. Dans la première moitié du XIXe siècle, « communisme » et « socialisme » sont souvent interchangeables, bien que leur différence essentielle soit sans doute déjà immanente au conflit entre Marx et Proudhon.

2. Dans la deuxième moitié du même siècle et au début du XXe, les deux mots se combinent de façon singulière. Par exemple, bien que se réclamant théoriquement de Marx et du marxisme, donc du communisme, la « social-démocratie » allemande privilégie à l’évidence, comme son nom le prouve, le mot « socialisme », lequel s’accorde mieux à « démocratie » que son rival, et autorise donc une action largement marquée de nationalisme obtus et de crétinisme parlementaire. D’autres tendances, plus « dures », des socialismes européens, comme c’est le cas des bolcheviks russes ou plus tard des spartakistes allemands, se réclament plus nettement du communisme, sans que ce soit le nom de leurs partis.

3. La Révolution de 1917 change la donne, dès lors que, sous l’impulsion de Lénine, le mot « communisme » devient le compagnon privilégié du mot « Parti ». Les deux mots « communisme » et « socialisme » semblent alors prendre des sens presque opposés, comme le montre, en 1920, le congrès de Tours du Parti socialiste français, où une scission, qui s’avérera irrémédiable, oppose une majorité, qui fonde le Parti communiste français, à une minorité, qui, comme le déclare Blum, conserve, avec ce qu’elle appelle la « vieille maison », le sigle « Parti socialiste ».

4. Le mot « socialisme » dérive ensuite jusqu’à s’intégrer à la logomachie fasciste. Il est tout de même remarquable que les ultra-fascistes allemands, derrière Hitler, appellent leur parti « national-socialiste », expression que concentre le mot « nazi », et que cependant un but fondamental soit pour eux l’élimination, partout, des communistes.

5. Cependant, « socialisme » – décidément un mot fourre-tout – est aussi conservé par le communisme officiel, celui de l’URSS et de la IIIe Internationale : le devenir communiste, conçu comme un long processus, traverse une phase dite « socialiste », où l’appareil de production n’est pas encore collectivisé, au sens d’une appartenance au peuple entier, mais déjà « socialisé », au sens où il est une propriété de l’État. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États qui relèvent de cette vision, à savoir l’URSS, les pays de l’Est européen, ou la Chine, se présentent sous l’étiquette « État socialiste ». Il est vrai que « État communiste » serait un nom parfaitement contradictoire, vu que le processus communiste est censé être, dès son début, un processus de dépérissement de l’État. « Socialisme » sert ici à installer « communisme » dans un lointain historique brumeux, dont la seule actualité est l’État-parti, déclaré socialiste.

On voit donc que « socialisme » est un mot qui revêt les significations suivantes : un équivalent un peu plus général ou plus faible du mot « communisme » ; l’expression plus ou moins masquée d’une méfiance « de gauche » à l’égard du mot « communisme », jugé extrémiste ; le nom privilégié d’une « gauche » non communiste, voire anticommuniste ; le nom d’une – longue — étape du devenir communiste ; le nom des États qui sont dirigés par des partis explicitement communistes ; une détermination singulière de certains partis explicitement fascistes, et férocement anticommunistes. Ce mot a donc été utilisable positivement par d’authentiques communistes, par des « communistes » très tièdes, par la « gauche » non communiste, par la « gauche » anticommuniste, par des fascistes désireux de massacrer tous les communistes. Bref, c’est un mot dont aujourd’hui l’emploi demande à tout le moins de sérieuses précisions et de sages précautions.

Mon point-de-vue personnel, plus sévère encore, est celui de quelqu’un qui a pu voir, de ses yeux voir, la plasticité opportuniste des différents socialismes, et qui a même été personnellement un militant socialiste « de gauche » pendant plus de dix ans. Je le résume ainsi : ne plus jamais utiliser, sinon, parfois, comme une condamnation, voire une injure, le mot « socialisme ». Et remettre en circulation, pour désigner une politique révolutionnaire, après l’avoir filtré et épuré de sa corruption étatique, le seul mot « communisme ».

A lire également

Gratuité et émancipation

Démocratie : le pouvoir du peuple ?

Changeons le travail