La crise économique ne fait que commencer, son ampleur devrait égaler voir dépasser celle de 2008. Le gouvernement prévoit 800000 suppressions d’emplois cette année, contre un objectif inscrit dans son plan de relance de 160000 créations.

De nombreuses entreprises sont menacées de restructurations. Selon nous la pandémie sert de prétexte à une brutale destruction de notre potentiel industriel et à un redéploiement du capital vers des multinationales et des zones spéculatives.

Construire le monde d’après dans les luttes, ne pas laisser l’initiative aux seules forces du capital, Cerises a proposé à plusieurs syndicalistes ainsi qu’à une jeune étudiante d’en débattre à la veille d’une première journée d’action interprofessionnelle du 17 septembre.

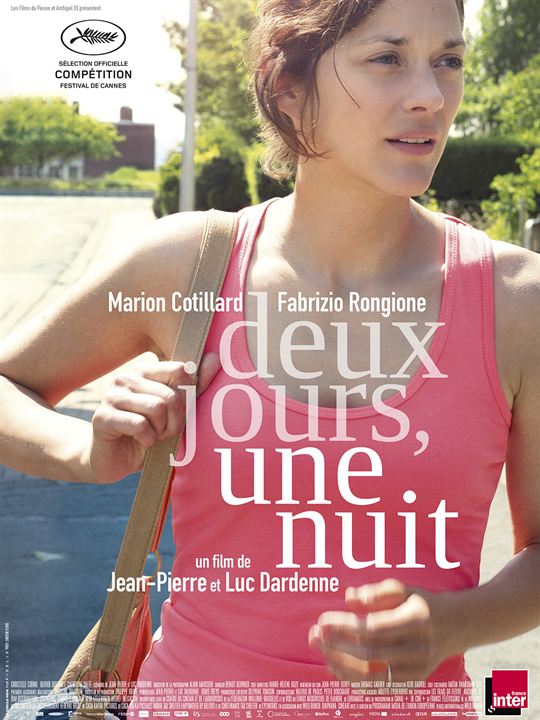

Les luttes, les rapports sociaux dans le monde du travail à l’écran. Nous avons choisi d’illustrer le dossier de septembre par des affiches de films et documentaires à voir ou à revoir.

Ce qui mûrit dans les esprits

Sanofi annonce la suppression de 1700 emplois sur 3 ans dont 1000 en France. L’entreprise a versé 4 milliards de dividendes à ses actionnaires en avril dernier. 5000 emplois ont été supprimés depuis 2008, le site d’Alfortville a été fermé en juin 2019, l’entreprise a touché 1,5 milliards d’aides publiques.

Malgré un carnet de commande plein, la direction d’Airbus prévoit un plan de licenciement de 15000 emplois dans le monde dont 5000 en France. 90000 salariés font actuellement tourner l’entreprise. Le gouvernement propose 15 milliards d’aide publiques dans le secteur de l’aéronautique pour un plan de relance.

Renault prévoit 4600 suppressions d’emploi en France sur 3 ans. Les intérimaires seront les premiers touchés. Depuis 2004, 25000 emplois dans le monde ont été supprimés . Le site de Flins est menacé, les actionnaires considèrent que les marges deviennent insuffisantes. La Cgt propose un plan industriel, 60 millions /an d’investissement sur 4 ans, ce qui correspond à une hausse des coûts de 80 millions par an jusqu’en 2025 comparés aux 4,8 milliards versés aux actionnaires en 5 ans. Le syndicat propose de développer une production de véhicules électriques populaires.

En visite à l’Université d’été du Medef, à l’hippodrome de Longchamp, Castex annonce que les mesures prises sous l’état d’urgence sanitaire seront prorogées voire amplifiées. La casse des droits sociaux n’en finit pas.

Les organisations CGT, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF et UNL appellent à faire de la journée du 17 septembre une première journée d’action.

Nous pensons que les solutions alternatives à la politique en cours ne pourront être élaborées et imposées qu’à partir des mouvements de luttes populaires.

N’est-il pas temps de nous interroger massivement ? Qui doit décider du sort des entreprises ? Ne faut-il pas réduire drastiquement le temps de travail ? Quelle part devrait prendre l’argent aujourd’hui détourné en dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 plutôt que de tout faire reposer sur les travailleurs et les contribuables -c’est-à-dire deux fois les mêmes ?

Ces questions correspondent à ce qui mûrit dans les esprits. La domination capitaliste sur nos devenirs est de plus en plus visible et insupportable. Il nous semble que dans le monde du travail est en train de se forger une identité collective plus cohérente face aux exploiteurs et au capitalisme mondialisé. La manière dont l’argent des contribuables est versé par l’État à des entreprises qui s’en servent pour licencier massivement, illustre encore le fait qu’il y a deux camps. L’un est celui des prédateurs. Déjà, Macron avait eu droit au qualificatif de « Président des riches ». Des catégories professionnelles qui se juxtaposaient dans la vie, voire se croisaient dans la protestation en restant chacune sur sa manière d’affronter SES problèmes ont commencé à dégager du commun, à apprendre à se parler et à réfléchir ensemble. Des organisations syndicales et des mouvements associatifs dont beaucoup sur la question de l’écologie, élaborent en commun 34 mesures pour un plan de sortie de crise. Les hospitaliers, les enseignant.e.s, les Gilets jaunes, le mouvement des retraites, nombre d’agriculteurs, les cités populaires et l’exigence de l’égalité des droits, le blocage des entreprises- signe de puissance sur l’économie et le vital- amorcent une affirmation d’une identité de classe du monde du travail et d’une hégémonie sociale. Cela leur a permis de mieux rencontrer un échos dans l’opinion publique. Et l’identité collective qui en découle brasse corps de métiers et corporations, dépassant les habitudes de se raccrocher au métier. C’est le peuple, le peuple dans sa diversité et sa multitude qui prend corps et prétend faire évènement et être une puissance, délégitimant de fait le pouvoir en place, lui opposant la légitimité du peuple en action pour défendre le droit. Le corollaire de cette délégitimation a été que concrètement, les « simples gens » pas seulement les hospitaliers, loin de se replier sur eux malgré le confinement, se sont sentis investis de responsabilités importantes envers leurs semblables. Les assemblées générales, les discussions dans les carrefours sont des moments de structuration d’une puissance populaire avec l’espoir d’avoir le pouvoir d’infléchir le cours des évènements et de dynamiser des communs.La question ne devient-elle pas de savoir dégager les solutions et manière de pouvoir les imposer de ce qui émerge ? Cela supposerait un basculement de la manière de faire dans le champ de ce qui jusqu’à présent semblait réservé aux « experts ». Celles et ceux qui luttent ne sont-ils pas à même, ensemble, en mêlant leurs expériences et leur intelligence d’explorer la voie d’exigences à la hauteur des enjeux et donc largement rassembleuses ?

le monde du travail est en train de se forger une identité collective plus cohérente

Qui doit avoir le pouvoir sur le devenir des entreprises ? Celles et ceux qui, dans la diversité des postes et des fonctions les font vivre, n’en ont-ils pas les capacités ? N’est-ce pas la dernière solution qui nous reste ?

Ne faut-il pas considérer que le temps nécessaire à un travail de qualité ne se limite pas au temps passé dans l’entreprise mais que le repos, la culture, le vivre avec les autres participent aux « compétences » requises par les conditions modernes du travail ? Le salaire ne doit-il donc pas couvrir le temps de toutes les pratiques y compris hors emploi, comme il le fait déjà avec les congés payés ou les congés maternité ? Une telle nouvelle organisation ne doit-elle pas intégrer la question des droits culturels, les pratiques artistiques et le spectacle pour tou.te.s ?

Ne faut-il pas, en s’inspirant du modèle initial de la Sécu, envisager de traiter les profits de toute l’économie pris dans leur globalité et de façon à les mutualiser pour servir les activités nécessaires à la société qui en ont besoin. Dans le même temps, l’accès à la culture ne doit-elle pas constituer une priorité de notre construction collective ?

Ne laissons pas les capitalistes se proclamer capables de gérer la société et l’orientation qu’elle devrait suivre.

Sylvie Larue – Pierre Zarka

Un nouvel élan pour les luttes

C’est donc en prévision des affrontements qui ne manqueront pas de se produire dans les semaines à venir,que s’est déroulée à la fin août cette table ronde regroupant des syndicalistes, une étudiante au conservatoire de musique et une part de l’équipe rédactionnelle.

QQui doit décider?

C’est par cette question que la discussion a promptement démarré, révélant combien ce souci est grand parmi celles et ceux qui luttent.

Henri Mermé : Je partirai de ce qui me paraît être le fait nouveau et marquant du printemps dernier. Dans les hôpitaux, devant l’urgence sanitaire, les professionnels, en ne respectant pas les règles imposées par les hiérarchies ont pris leurs affaires en main et donc en quelque sorte le « pouvoir ». Ils ont organisé leur travail en fonction des besoins des usagers, en contournant les autorités hiérarchiques qui, ne pouvant s’y opposer, laissaient faire ; elles ne pouvaient pas faire autrement. Il y a eu pendant cette période une sorte d’autogestion. Même si ce terme n’a pas été employé par les interéssé.es.

Xavier Petrachi Oui, la question de la démocratie s’est posée à l’occasion de la Covid. Elle s’était déjà posée notamment avec les gilets jaunes. C’est parce que les gens n’ont pas été entendus alors qu’il y avait une demande très forte que l’on peut expliquer l’augmentation de ceux qui ne participent même plus aux élections. Il y a une contradiction entre le fait que les citoyens demandent de participer et en même temps se désintéressent des moments électoraux.

Le fait que les salariés soient écartés de toute décision dans l’entreprise booste l’abstention. Même ceux qui sont au Conseil d’Administration n’ont aucun poids. On leur demande même de garder les informations pour eux ce qui interdit tout compte-rendu. La démocratie des salariés, elle ne se voit que quand il y a des luttes parce que là ce sont eux qui organisent les choses, parfois en dehors des syndicats.

Pourtant les lois Macron ont renforcé la place de la négociation – même si bien sûr il vaut mieux la loi et les conventions collectives toujours plus favorables aux salarié/e/s. On assiste dans cette période de Covid à un flot de négociations, par exemple sur la reprise d’activité, les mesures sanitaires, l’organisation du travail etc…On va même avoir des négociations liées au plan de sauvegarde de l’emploi avec des critères de licenciements.

Alors que tout est soumis à la négociation avec des représentants des salariés élus il y a beaucoup moins de participation qu’auparavant. C’est un vrai problème de démocratie.

Jean-Louis Perren : Ce n’est pas dans les conseils d’administration que les travailleurs peuvent se faire entendre. C’est par la lutte qu’on obtient et surtout pas dans les CA ni dans les CSE.

Le syndicat permet d’orienter. Mais il n’est qu’une caisse de résonance dont les travailleurs doivent s’emparer et qu’ils doivent aussi faire vivre.Le seul moyen de faire vivre de la démocratie dans nos entreprises c’est que les syndicats, ceux qui les représentent, réinvestissent le terrain laissé aux patrons et à un certain nombre de cadres.

Julien Gonthier : Les dernières évolutions ont effectivement conduit à l’institutionnalisation du syndicalisme. Cela l’éloigne du terrain. C’est un piège. Nous (Sud Industrie) ne sommes donc pas des partisans acharnés des instances de représentation des personnels. Elles sont uniquement consultatives et n’ont aucun poids. Il faut donc se battre pour obtenir un droit de veto dans les CSE. Si on obtient le droit de veto, on décide.

Xavier Petrachi : Je partage que ce n’est pas dans les CHSCT qu’on change les choses. Même si ce n’est pas par hasard que le CSE a remplacé les CHSCT pour diminuer le peu de pouvoir qu’ils avaient. Je ne fais pas l’Alpha et l’Oméga de l’institutionnel. Il faut effectivement que les salariés se réapproprient l’organisation du travail. On a tenté de le faire à plusieurs reprises à Airbus. A chaque fois la direction était perturbée : elle ne s’y attendait pas.

Pierre Zarka : Que les salarié/es se donnent les moyens de décider ne doit pas rester une incantation mais devrait imbiber tout de suite les luttes. Déjà derrière chacune, il y a l’envie de décider. Ce qui manque c’est de l’expliciter de façon à en faire un enjeu rassembleur. La question est peut-être plus dans l’air du temps qu’on ne le croit. Les Gilets jaunes ont mis en cause l’accaparement de pouvoirs que favorise le mode représentatif. Qu’ils n’aient pas dégagé de solution n’invalide pas le problème posé. Il y a déjà des initiatives de type alternatif où le pouvoir de décider est réellement partagé.

Alain Lacombe : Est-ce que le pouvoir des actionnaires ne peut être contesté que par les salariés ? Je pense que non. On peut élargir l’entreprise à tous ceux qui sont intéressés par son activité : usagers, partenaires et les collectivités territoriales, mais aussi les habitants de la ville. Ce qui se fait d’ailleurs quand il y a une menace de fermeture, toutes les forces locales (syndicats, forces politiques, commerçants, associations, etc.) se mobilisent mais le plus souvent trop tard.

Comment créer des espaces d’action, de réflexions où on pourrait imaginer des solutions avec tous les intéressés au niveau de l’entreprise, de son environnement et aussi aborder les questions environnementales parce qu’elles sont aussi l’affaire de l’entreprise ?

Jean-Louis Perren : Suivant les secteurs d’activité et là je parle de Sanofi, et donc de la santé, il est clair que le pouvoir de décider ne devrait pas être donné aux actionnaires qui récupèrent la grande majorité de la plus value et décident en fonction de la rentabilité, pas des nécessités thérapeutiques. Le pouvoir de décider devrait être donné aux chercheurs, aux médecins, aux salariés. Le médicament devrait être un bien commun pour l’humanité, pas un bien marchand, et les citoyens devraient aussi avoir leur mot à dire.

QPeut-on affronter efficacement l’immédiateté, les urgences sans inclure les réponses dans la perspective d’une initiative?

Jean-Louis Perren : Le salarié est la pompe à fric du capital. On se heurte au système tous les jours. Mais aujourd’hui nous sommes plus occupés à défendre nos acquis qu’à en obtenir de nouveaux. Nous sommes plus souvent sur la défensive que sur l’attaque. Nous devons changer cela.

Nous avons perdu le contact avec les salariés. Le syndicalisme est souvent mal vécu. Contrairement à ce qui a été dit – bien sûr, on est dans un débat d’idées -, je pense que tous ces droits, ces structures obtenues pour les syndicats, nous ont davantage enfermés dans un certain confort plutôt que de donner envie d’aller à la bataille. Ça a été une erreur de rentrer dans ce système.

Pierre Zarka : Si on laisse de côté la dimension électorale qui est un autre débat, se doter de pouvoirs implique qu’ils dessinent une autre vision de la société et concerne l’ensemble de ce que j’appellerais le mouvement populaire mêlant dans son ensemble, le cheminement soit syndical ou politique.

Julien Gonthier : J’aime que dans l’invitation de Cerises, les questions devraient finir par tracer des perspectives. Il faut se battre pour obtenir un droit de veto dans les CSE. Si on obtient le droit de veto, ça veut dire qu’on décide. Se battre autour d’une revendication permettrait de lier le quotidien à du plus long terme : un vrai pouvoir pour les salariés. Cela peut les conduire à se penser être plus capables d’avoir plus de poids que le patron même sur des décisions stratégiques. Cela pourrait fédérer des organisations syndicales et politiques.

A Sud industrie, nous interrogeons qui détient les moyens de production et quelle est la légitimité des propriétaires. Mais pour construire cette mise en cause, il faut des revendications transitoires d’où le droit de véto.

Catherine Destom-Bottin : Je partage l’approche de Jean-Louis : passer de la défensive à l’offensive. C’est vrai à propos des rapports de domination. Le contrat de travail comporte un archaïsme considérable. Le lien de subordination propre au contrat de travail fait que celui qui a acheté de la force de travail, a, avec, le droit d’imposer sa volonté au salarié. C’est : « je paye donc j’impose et tu obéis ».

Je crois qu’il est temps de commencer à libérer le contrat de travail du lien de subordination.

Benoît Borrits : Peut-on saucissonner le débat dans la mesure où il y a des liens entre pouvoir/ travail et hors travail et où prendre l’argent ?

Qui doit décider ? L’État, les propriétaires ou les travailleuses et les travailleurs et les usagers. Je me limiterai aux salariés. Je rejoins Julien sur le fait que le droit de veto sur les licenciements, cela veut dire que les propriétaires ne sont plus vraiment propriétaires : ils n’ont plus les moyens de décider.

Mais, et c’est ici que tout est lié : il y a un obstacle chez les salarié.es qui est de se dire « si j’ai le pouvoir, je vais devoir prendre en compte les risques de l’entreprise dans une économie marchande ». La question qui vient alors est la sécurisation du revenu. C’est le point-clé sur lequel on bute. Cela entraîne une autre question : « quelle société se profile derrière ces luttes ? ».

Je ne pense pas qu’on puisse avoir une direction bicamérale de l’entreprise composée à la fois par ses salarié.es et par ses actionnaires, parce qu’il y a une relation fondamentalement antagonique. Il y a donc un affrontement inévitable. Avec les usagers, il y a un rapport contradictoire. L’usager a intérêt à ce que la force de travail soit la moins chère possible, mais c’est dépassable à partir du moment où les travailleur/ses s’appuieront sur une socialisation du revenu dans laquelle toute personne aura la garantie d’avoir un revenu.

Christian Mahieux : On peut rechercher des mots d’ordre du type droit de veto pour les représentants des travailleurs et des travailleuses, on peut dire qu’il faut virer les actionnaires, on peut dire qu’il ne faut plus de lien de subordination, mais si ces trois éléments sont effectivement mis en œuvre, on n’est plus dans une société capitaliste. Assumons-le. Il faut savoir si on parle de « l’après d’après l’après » suite à un mouvement révolutionnaire dont on ignore tout pour l’instant, ou si on parle de points d’appui actuels pour créer les conditions de l’après. Là le droit de veto est un bon objectif. C’est clair, ça donne une idée de fond, on s’approche de l’idée de virer les actionnaires. C’est à la fois une revendication et une clé qui ouvre la porte à un changement radical, ce qui changerait le rapport des forces.

Sylvie Larue : Je crois qu’il ne faut pas avoir une vison statique des revendications un peu comme si nous n’étions que des bénéficiaires. Il faudrait parler aussi des dynamiques créées par les actes. On peut déjà utiliser des revendications. Je participe à un syndicat d’enseignants qui a décidé de s’emparer des contenus d’enseignement et de définir des programmes alternatifs. Vient alors très vite comment approfondir cette démarche pour mettre en place ce programme. C’est une façon d’agir : faire par soi-même, même si on a une liberté plus importante que dans le privé.

Henri Mermé : On pourrait déjà imaginer dans les entreprises publiques un type de gestion tri-partite avec un poids déterminant des salarié.es et des ayant droits en particulier représentant.es des consommateurs. Il y a là un chantier que l’on pourrait très vite ouvrir.

Jean-Louis Perren : Attention aux divisions. Il n’y a pas d’un côté les pauvres salariés du privé et de l’autre les nantis de la fonction publique. Le terme de travailleur(se)s va au-delà des catégories. Il faut qu’on vérifie que l’union fait la force.

Q…Et les élections ?

Jean-Louis Perren : Quand on nous demande de voter, on ne vote que trop rarement dans un esprit de classe qui serait bon pour la communauté. On pense : « celui-là il ME représentera mieux ». C’est pour cela que la démocratie, moi j’ai du mal. La démocratie telle qu’elle est. On devrait voter pour l’intérêt collectif et non pour ses intérêts personnels.

Elise Hiron : Sur la participation au vote, le plus important c’est comment les personnes peuvent être intéressées à la vie politique. Je suis d’accord avec le référendum comme le propose les gilets jaunes. Mais lors des référendums en Suisse il n’y a jamais plus de 40 % de participation. Le problème n’est donc pas seulement d’appeler à voter mais de trouver comment impliquer les gens dans la politique.

Christian Mahieux : Je partage ce que dit Pierre : ne résumons pas l’activité politique aux élections. C’est loin d’être le seul élément à prendre en compte. L’activité politique n’est pas l’activité des seules organisations politiques. Les gilets jaunes qui ne se revendiquent ni syndicat, ni politique, ni associatif, font de la politique.

Dans ce cadre, commencer à articuler immédiateté et conception de la conception de la société : le salaire sécurisé…

Xavier Petrachi : Je reviens sur la généralisation du revenu. On pourrait parler de l’activité partielle de longue durée, l’APLD, c’est l’état qui s’engage quand il y a des accords d’entreprise. C’est bien un revenu qui n’a rien à voir avec la valeur ajoutée de l’entreprise mais c’est un système lié à la baisse d’activité. On pourrait plutôt imaginer que ce système soit mieux généralisé.

Benoît Borrits : C’est différent : la socialisation du revenu est quelque chose qui doit s’appliquer y compris à ceux qui ne sont pas aujourd’hui en poste dans l’entreprise. Ces revenus doivent recouvrir le travail comme le hors travail ce qui rend nécessaire de déconnecter le revenu de la valeur ajoutée de l’entreprise. Cette déconnexion peut correspondre à la dualité travail-hors travail. C’est le principe qui consiste à dire que toute personne a droit à de l’argent. C’est cela qui doit être posé et non le revenu comme contrepartie marchande de la force de travail. Ceci s’articule aussi avec la notion de réduction du temps de travail. Cette question de revenu socialisé, c’est un élément absolument clé dans la perception d’une autre société, de virer les actionnaires.

Henri Mermé : Des camarades regrettaient qu’aujourd’hui on en est presqu’uniquement à défendre les acquis et que pour avancer dans le sens de la reconquête il faudrait mettre en avant des revendications plus fortes. On pourrait avoir comme objectif à moyen terme un horaire de travail du type mi-temps, en fait, une vingtaine d’heures par semaine. Bien entendu à faire de façon progressive, de façon à ce que des étapes puissent paraître possibles avec un objectif de 28 h par exemple. Cela contribuerait à proposer des objectifs de plus grande portée.

Pierre Zarka : Le caractère déconnecté de la valeur ajoutée des entreprises renvoie à la distinction entre travail et emploi. L’emploi c’est le rapport salarial dans ce qu’il a de subordination ; le travail, implique de plus en plus ce que l’individu(e) tire de l’ensemble de ses pratiques sociales. Ce que le patronat exploite sans le reconnaître, donc gratuitement. Ce qu’il appelle compétences ou employabilité.

Il y a déjà des brèches dans cette non-reconnaissance : congés maternité ; retraite, congés payés… Il ne s’agit ni de palier à une baisse d’activité par du chômage partiel ni à faire payer un manque de salaire par les contribuables mais de mutualiser les résultats réels de l’économie – donc les profits. Là aussi, il y a déjà de l’existant : comment pourrait-on calculer la valeur ajoutée des enseignants ? des hospitaliers ?

Dans son principe – que je ne confond pas avec son application – le statut des intermittents du spectacle peut être une référence. Le hors emploi y est reconnu comme moment important.

Il n’appartient pas à l’État de gérer la mise en œuvre de ce principe : à l’origine la Sécu n’avait rien à voir avec l’État et devait être gérée par des travailleurs

Elise Hiron : Selon moi, le régime actuel de l’intermittence ne vise pas à valoriser le rapport travail/hors travail ; valorisation que je partage. Les préparations d’un concert, répétitions sont du travail et non du hors travail. C’est davantage un régime précaire dans la mesure où il faut chaque année justifier de 507 heures d’emplois ce qui n’offre aucune stabilité ni aux artistes ni aux techniciens. Il serait préférable de faire davantage référence en ce domaine à la Sécurité Sociale ce qui rejoint le souci de ne pas être dépendant de l’État.

De plus, il me semble important de rester vigilants à propos de la valorisation des activités hors travail- je rejoins Pierre sur le caractère utile du développement des diverses qualités humaines – la fameuse « employabilité ». Mais il faudrait préciser les moyens pour que cette couverture ne tombe pas dans un système de surveillance des travailleur.euses dans leurs activités hors travail. On rejoint le souci de la démocratie.

Xavier Petrachi : Je voudrais revenir sur la différence entre travail et emploi et sur la question de la nature du travail. C’est vraiment très important. La CGT depuis quelques congrès s’est vraiment orientée sur ça ; pour changer le monde du travail, rien de mieux que de donner la parole aux salariés sur leur propre travail. Je pense que cela a été souvent mis de côté parce que nous avons été sur l’emploi uniquement sur l’emploi. Je pense que le syndicalisme doit investir ce champ, y compris pour donner du pouvoir aux travailleurs. Il y a une forte attente pour dégager l’organisation du travail de la tutelle des actionnaires.

… un autre type de contrat de travail

Xavier Petrachi : Je voulais aborder le contrat de travail et son caractère de subordination : faut-il le remettre en cause ? Je dirais oui et non. Dans le contrat actuel il y a des attaques frontales dues à la remise en cause des conventions collectives, du droit du travail. Les contrats de travail sont de plus en plus précaires. On voit aussi qu’il y a une tendance à devenir autoentrepreneur et on a vu notamment les livreurs à vélo se coordonner pour demander la modification de leur contrat en tant qu’autoentrepreneur ou indépendant en contrat de travail même avec sa subordination. Cela leur permettait d’acquérir des droits, de créer une communauté de travail. Si on n’a plus de contrat de travail même s’il comporte la subordination, on rentre dans un contrat commercial et le contrat commercial, c’est pire.

Christian Mahieux : Combattre le lien de subordination en tant que tel ça ne pose pas de souci mais si on le présente en disant qu’aujourd’hui il faut remettre en cause le contrat de travail, c’est totalement inaudible. Il faut que ce soit en lien avec un changement radical, un autre rapport à l’entreprise débarrassé de la tutelle des actionnaires ou de l’État.

Benoît Borrits : Le contrat de travail a quelque chose d’ambivalent. D’un côté, c’est la subordination, mais de l’autre, c’est une garantie de revenu, mais celle-ci est très faible. Lorsque Christian dit qu’il faut faire attention lorsque l’on parle de se débarrasser du contrat de travail, il souligne que les gens n’y sont pas prêts et ce, même si la garantie actuelle du revenu est faible. Aujourd’hui, l’anti-contrat de travail, c’est le chômage.

QSocial et écologie : deux combats ou un même combat?

Élise Hiron : On est tous d’accord pour mettre en cause le système capitaliste mais j’aimerais qu’on place notre débat sous l’angle de l’écologie. Je ne vois pas quelle place l’anticapitalisme peut avoir si on ne remet pas ces questions écologiques au cœur du débat ? Il faut évidemment réfléchir à l’amélioration des conditions de travail des personnels et tout ce qui relève de l’organisation d’une entreprise, mais est-ce que cela ne voudrait pas dire aussi réduire toutes ces surconsommations inutiles ? Et pardon si je parle à certains qui travaillent dans ces choses-là, quand on parle de la production d’avions qui ne sont pas dans une logique anti-capitaliste de respect de la planète.

Julien Gonthier : C’est une notion à utiliser avec précaution. C’est compliqué de dire à des gens qui n’ont pas d’autres qualifications qui font un métier depuis parfois 30 ans, qu’ils peuvent aimer, de leur dire finalement ton boulot c’est de la merde, ça sert à rien de te battre, ton usine elle pollue. Ça se travaille à long terme. C’est encore la question du pouvoir qui est posée. Quand est-ce qu’on peut dire au patron, il ne faut pas produire des voitures, il faut produire des respirateurs, on ne peut pas produire de cette façon-là ?

Sylvie Larue : On peut lier la question aussi à celle de « l’obsolescence programmée » et la qualité de la production.

Benoît Borrits : Élise a raison. Encore une fois, je pense que la socialisation du revenu est la réponse à sa question : il y a beaucoup d’industries polluantes. Que fait-on de Renault et des automobiles ? Certains à Sud préconisent de sortir de l’automobile. Pour cela les salarié.es devraient être décideurs pour envisager une reconversion de l’entreprise. Dans le cadre de cette reconversion, il y a inévitablement l’idée d’une garantie de revenu. On est prêt à prendre un risque si son revenu est garanti en étant socialisé. Pour moi, la maîtrise de l’entreprise et la socialisation des revenus sont liés. Si la production baisse, il ne faudrait pas que la valeur nominale des salaires baisse.

Après la Covid, la question de la décroissance n’est plus taboue. On doit ne pas avoir peur de dire, oui, il y aura sans doute de la décroissance du PIB et elle est indispensable, en se situant sur un terrain qu’on a toujours défendu, celui de la valeur d’usage face à la valeur d’échange.

Christian Mahieux : Pour que la reconversion existe et soit portée par les travailleurs et les travailleuses, cela doit se travailler dans la durée sans attendre des situations d’urgence. Aujourd’hui quand on parle de reconversion, c’est à partir des plans de licenciement. Alors c’est trop tard, les salariés sont bousculés par ce qui leur arrive. La reconversion n’est alors pas perçue comme quelque chose de crédible. Sur la question de la décroissance on ne va pas lancer le débat maintenant et ça peut être compris de différentes manières. Il me paraît important de préciser d’où on parle parce que la question de la décroissance pour des personnes qui ont des petits salaires ou pour des gens qui crèvent la faim c’est pas la même chose.

Pierre Zarka : Un mot sur la consommation. Aujourd’hui si je n’ai pas le dernier IPod, je suis un has been. L’absence d’idéal collectif vers lequel se socialiser pousse à s’identifier aux objets que l’on achète. En ce qui concerne la reconversion, y a eu des exemples de salariés qui voulaient reconvertir la production d’armement en machines agricoles.

« Changer le système et pas le climat » appelle de construire le passage à l’acte. Cela peut nous renvoyer au temps de travail et au salaire socialisé : si on peut produire moins et passer des heures pour soi ou pour une pratique culturelle c’est bon pour la société, on doit pouvoir en couvrir les frais. Ce qui compte c’est la valeur d’usage. Cela nous renvoie à l’argent des dividendes versés aux actionnaires. Une part immense n’est pas réinvestie. Cela nous renvoie aussi à la démocratie : qui décide que tel besoin est un vrai besoin ? La question se pose en terme de système : aujourd’hui on surexploite la nature comme on surexploite les humains.

Julien Gonthier : A propos des reconversions, il y a des boites qui ont décidé de produire des masques ou du gel hydroalcoolique pour les offrir à l’hôpital public. Il y a des exemples pour montrer que les chaînes de production peuvent être transformées rapidement, quand la technique est maîtrisée. Les salariés ont une expertise, il faut passer à l’étape d’après.

La place nous manque pour rapporter la richesse de cet échange. Vient l’heure d’actions qui portent les contours d’une autre société et bouleversent ce que l’on appelle faire de la politique.

A lire également

Gratuité et émancipation

Démocratie : le pouvoir du peuple ?

Changeons le travail