Il y a trois ans l’armée russe envahit l’Ukraine et occupe depuis une partie de son territoire après avoir annexé la Crimée. Depuis le 7 octobre, Israël mène une guerre génocidaire à Gaza de plus en plus effroyable. D’autres conflits secouent la planète.

Pourquoi cette logique de guerre et de développement d’un climat mondial d’insécurité ?

Comment construire une sécurité collective européenne et mondiale ?

Ne faut-il pas ouvrir la voie d’un nouvel internationalisme ? Redéfinir un nouvel imaginaire de paix ?

Un nouvel imaginaire de paix

Sous la pression des Américains et de la menace Russe, les classes dirigeantes sonnent l’alarme et appellent à un réarmement généralisé. Les peuples d’Europe sont désormais confrontés à un possible conflit d’ampleur sur le sol même européen. La gauche est devant un choix crucial et face à ce défi les gauches ouest-européennes devraient s’opposer à toute volonté belliciste, et se battre résolument pour la paix. Et cela appelle un nouvel imaginaire de paix.

Poser la question de la défense, c’est interroger les réalités des menaces, leurs natures (non exclusivement militaires) et surtout désigner de potentiels agresseurs et la variété des agressions (militaires, économiques, anti-démocratiques).

A qui profite la guerre ? Au détriment de qui et de quoi se fait-elle?

Le réarmement généralisé ne devient-il pas le nouveau prétexte pour justifier la poursuite voire l’amplification des politiques anti-sociales ? Un « réarmement » aux dépens des acquis sociaux, n’est-ce pas désarmer les peuples ? La lutte et la défaite de l’occupant nazie ont été liées au programme du CNR qui en a été la matrice et le produit historique.

Le capitalisme en crise ne voit-il pas dans le réarmement son salut ? Le complexe militaro-industriel s’impatiente de juteux profits attendus de la nouvelle situation internationale.

Peut-on aborder un tel enjeu sans mesurer les impacts écolo-climatiques ? Sans proposer un autre mode de durabilité productive, économique un autre respect du vivant ?

Comment interroger la politique militaire de la France ?

Doit-on pour autant défendre un statu-quo en matière militaire ? Ou le contester afin d’offrir une véritable alternative aux questions de défense et obtenir que les peuples décident eux-mêmes de leur avenir ?

Vers un nouveau monde en commun ?

Plus largement la question de la sécurité collective européenne et mondiale ne peut être que le fruit de relations entre les peuples qui se reconnaissent dans un intérêt commun dans un monde débarrassé des guerres et de toutes les formes de nationalismes. Les chemins de cette construction sont incertains et à explorer ensemble. Il est possible d’en ouvrir la voie, notamment par la pratique d’un internationalisme par en bas qui construise des ponts actifs entre les peuples.

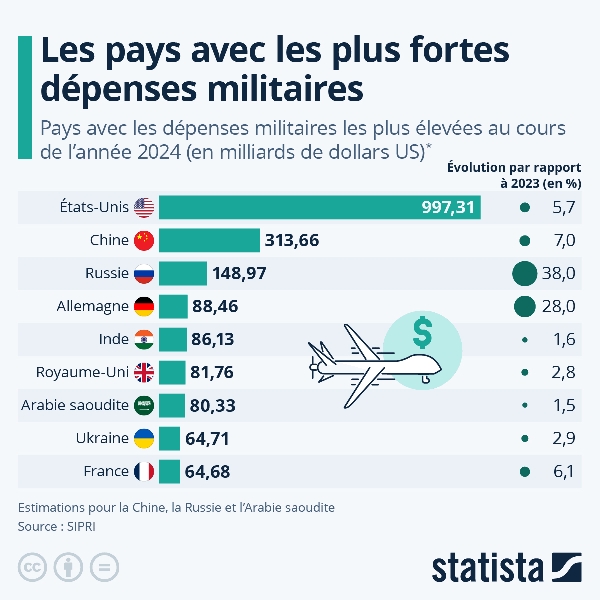

La commission internationale d’Ensemble a souhaité réagir à l’édito d’avril, et considère qu’il faut se préparer à une guerre de défense et y consacrer les moyens nécessaires. Loïc Daguzan dénonce les coupes sombres dans les budgets sociaux réalisés au nom d’un réarmement massif très coûteux.

Face à un capitalisme plus sauvage, plus violent, plus décomplexé, il nous appartient de reconquérir la paix, la justice sociale, déclare Ophélie Gath. Josiane Zarka souhaite réfléchir à une autre conception de la sécurité européenne et mondiale en liant justice sociale, écologie, démocratie et convergence des peuples. Christian Mahieux pose la question de savoir qui décide des choix en matière de défense.

Patrick Le Tréhondat montre à travers plusieurs exemples l’importance d’analyser les conflits à travers le prisme de la lutte des classes. Ignacy Jóźwiak, sociologue et anthropologue polonais réinterroge le concept de paix et préfère parler de justice et de lutte contre l’oppression et l’exploitation. Pour Yana Wolf féministe ukrainienne, pas de paix possible sans contestation des logiques capitalistes. Martine Boudet pointe les liens entre patriarcat et « culture de violence » et souligne l’importance des luttes féministes dans la construction de l’alternative.

Christian Laval considère que l’internationalisme organisé du passé n’est plus suffisant et appelle à développer des formes politiques qui dessinent déjà des institutions d’auto-gouvernement.

Enfin, Catherine Destom-Bottin nous rappelle qu’il y a 70 ans se tenait la conférence de Bandung, évènement en phase avec la montée du processus de décolonisation, incontournable pour une paix juste et durable.

Un dossier riche auquel il faudra donner suite.

L’équipe de rédaction

A lire également

Gratuité et émancipation

Démocratie : le pouvoir du peuple ?

Changeons le travail