Par une étrange coïncidence, la démocratie représentative entre en crise au moment-même où les partis de gauche connaissent eux aussi un épuisement dans leur manière de faire et de fonctionner. Existe-t-il un lien ? Vraisemblablement, leur mode délégataire est désormais devenu inacceptable. En témoigne la question de la révocabilité qui était si présente dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a aussi le sentiment que ces « machines » ne peuvent rien résoudre, si ce n’est pour la gauche de mettre en échec des contre-réformes et donc de maintenir un statu quo insupportable : de fait il ne faut compter que sur soi-même pour avancer les choses, mais seulement à un niveau à portée d’agir, dans son environnement immédiat, sans pouvoir espérer un bouleversement général.

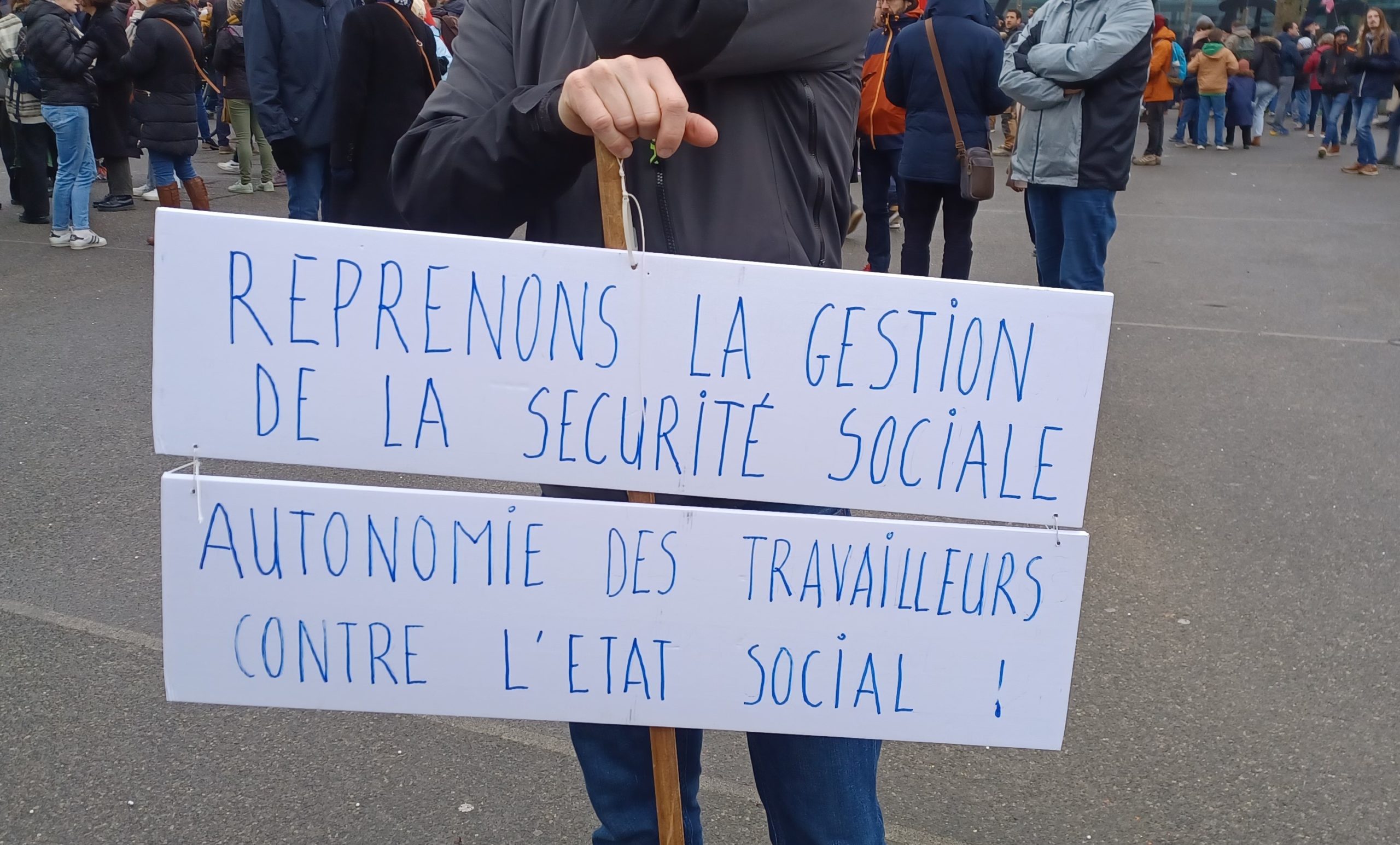

Remarquons d’abord que cette démarche « auto centrée » est cependant porteuse d’alternatives. Animé·es par la volonté de changer les choses ici et maintenant, ses acteur·trices inventent et pratiquent les nouvelles formes embryonnaires d’une autre société. On pense ici aux coopératives, aux réseaux qui s’organisent dans différents domaines, et qui toutes contestent la légitimité de l’État à gérer la société (voir par exemple les réquisitions sociales des parents d’élèves de Rennes, Cerises, novembre 2022). Mais si féconde soit-elle, cette auto-activité populaire ne peut en raison de sa dispersion acquérir une force suffisante pour renverser le cours des choses. Il lui faut construire un destin politique commun, constituer un « bloc » non homogène qui soit un confluent de volontés et d’aspirations, mais surtout qui mette en commun ses expériences pour dégager un horizon commun. Notons qu’il est probable que la raison de l’échec du processus d’assemblée constituante au Chili (une expérience dont beaucoup rêvent) trouve son origine certes dans l’autisme des constituant·es à l’égard des mouvements sociaux qui les avaient précédés mais surtout est-on tenté de dire, en raison de l’absence de volonté de ces mêmes mouvements de s’imposer dans les débats de l’assemblée et de contester cette manière de faire, de considérer qu’ils n’avaient aucune légitimité à en être les acteurs principaux. Une forme de renoncement politique. C’est ici que la question du rôle des partis politiques se pose. Éclaireurs, ils doivent agir comme des intellectuels collectifs qui proposent des synthèses, des chemins possibles à la résolution des contradictions et difficultés évoquées plus haut. Leur préoccupation principale ne doit pas être l’exercice du (de) pouvoir (s). Le premier souci d’une telle organisation, disons plutôt association, ne doit pas être tourné vers elle-même, « élisez-moi », mais plutôt de proposer ses clés de compréhension de la situation, de mettre en avant ce qui relève du décisif, de dessiner des chemins, des perspectives pour le mouvement réel des exploité·es et des dominé·es. Dans la situation actuelle, nous en sommes loin. Mais laissons-nous à espérer, qu’à partir de ce que nous pouvons observer dans le monde réel, et non dans les résolutions de congrès, se dessine une possible issue au grand enfermement politique que nous subissons.

Patrick Le Tréhondat

A lire également

Quid de l’organisation révolutionnaire ?

Le conflit pour faire démocratie

Rennes, une citoyenne à la mairie